「當我們談各國料理,講的是某個國家、料理或主廚,可是背後其實有很多文化影響,我們真的都了解其中的關聯嗎?」上週智利主廚 Rodolfo Guzmán 來台和 RAW 舉辦餐會,訪談間他說了這句話。

▲左起:Rodolfo Guzmán、江振誠及主廚黃以倫。

平日,食物是填飽每個人肚子的必須,重要歸重要,卻不見得是人人都想花心思深究的東西,但如果把地域範圍拉開、時間軸拉長,它的意義也跟著開展出來。在繼續往下討論前,先來認識一下智利以及 Guzmán 這號人物。

智利,跟台灣隔了一大個太平洋,這條橫亙在南美大陸的細長絲帶靠山面海,緯度縱跨極廣,氣候多變,自然資源豐富。然而在全球化商業模式下,為了方便生產,物種變得單一,食材價值變得歪斜。

儘管如此,Guzmán 看到智利物產的潛力。2006 年底,他在首都聖地牙哥開了餐廳 BORAGó,堅持只用在地食材。十一年後,BORAGó 榮獲世界 50 最佳餐廳第 42 名、拉丁美洲 50 最佳餐廳第 5 名。一路走來有什麼心得?他說:「要知道自己是誰、從哪裡來、做了什麼,如果沒有這三件事,我不覺得可以經營下去。」

Guzmán 如此執著於「自己到底從何而來」的想法不是沒有原因,「五百年前西班牙人來到智利,我們想當歐洲人;到了上世紀末,我們假裝自己是美國人,可是其實智利有 80% 都不是白種人的後裔,而是馬普切人 (Mapuche)¹。」他說:「於是我開始思考我們是誰。」

¹ 生活在智利及阿根廷的原住民。

有一種似曾相識的感覺嗎?台灣歷經多段殖民政權,同樣受到許多外來文化影響,在自我認同這件事情上跟智利遇到類似的狀況,而這反映在生活各面向,飲食也不例外。因此,要如何找到自己,從飲食的角度定義台灣味、智利味或是其他地方的味道,對廚師來說就是值得好好深究的一門學問。

「我當時就想開間很不一樣、很智利的餐廳。」Guzmán 說。曾在西班牙知名餐廳 Mugaritz 工作的他,受到主廚 Andoni Luis Aduriz 影響,決定返鄉深耕,除了和當地超過 200 名野外採集 (foraging) 及小型生產者合作,使用並記錄各種在地食材的特性,也試著透過料理延續曾被西班牙殖民迫害的 Mapuche 文化,把過去帶往未來,形塑他心中智利料理的模樣。

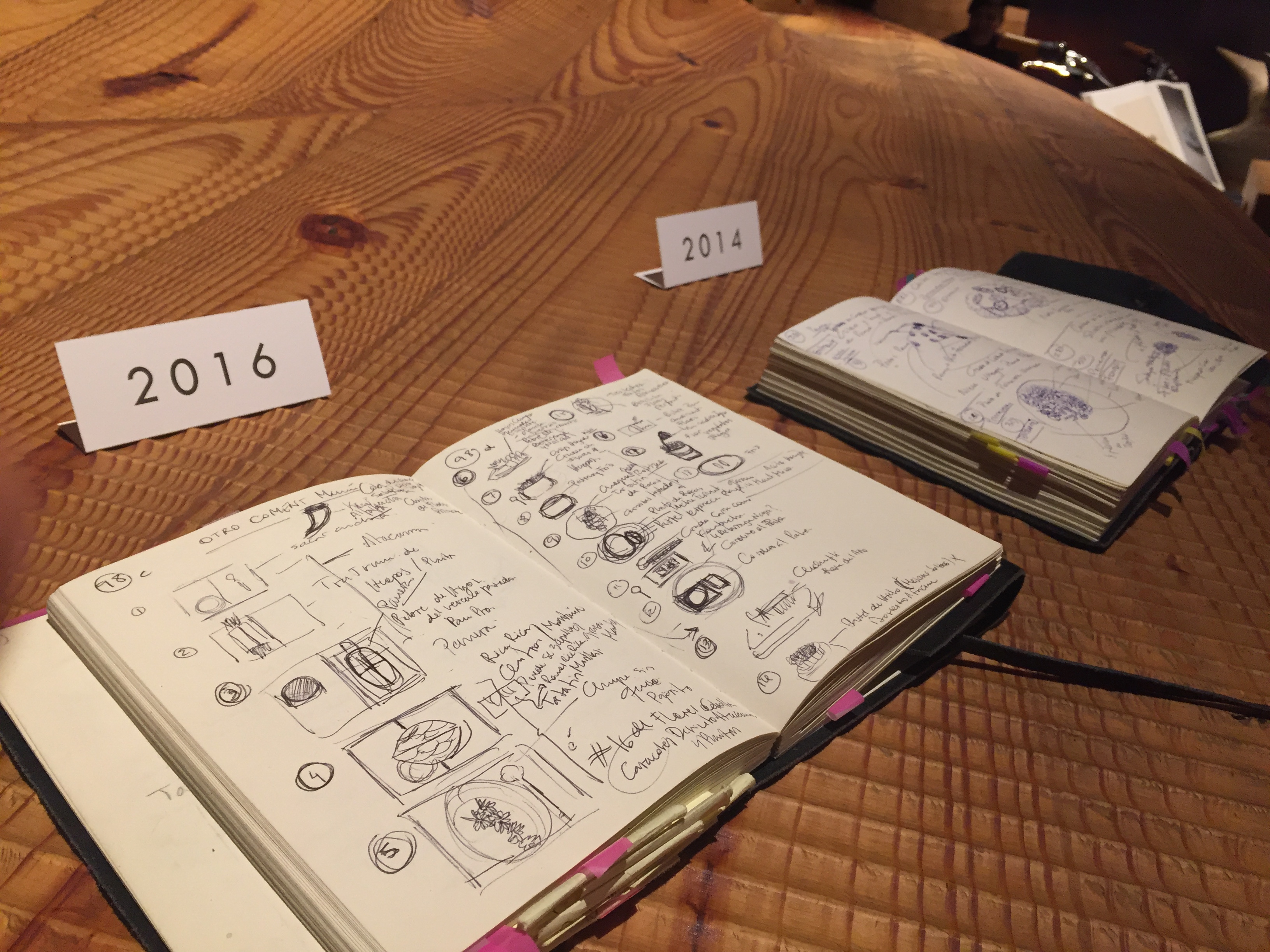

▲Guzmán 設計料理的手稿。

同樣一道題目,江振誠主廚從文化的面向切入。他認為,文化指的是一群人在一個地方用某種方式生活,而料理正好反映了當下;當生活型態轉變,料理也會跟著出現變化。所以食物不僅是一個世代共享的味覺記憶,也是文化的縮影。而廚師的責任,就在於如何以食物為媒介,透過專業烹飪技術詮釋當代人的生活。而且光是承襲傳統還不夠,江振誠認為廚師應該不斷發現新的可能,讓料理進步,「所以我們一直在發掘新食材、新組合、新的料理方式。」比方說這次餐會中,RAW 就用了平日少見的食材,像是蟲草花及百香果花。這些食材可能沒有什麼人在用,但一旦有廚師願意嘗試,就有機會讓更多人看見不同食材的價值,使物產多樣化,找回良善的飲食循環;另一方面,則如江振誠所說,以新的方式定義味道,讓料理有了進步的可能。

也因為求新,RAW 所呈現的台灣味很不一樣,江振誠說:「其實就好像 Guzmán,他的菜其實跟智利料理有很大差距,甚至連本地人都覺得說『這是什麼?這是哪裡的料理?』而且很多食材是智利人也不吃的。」的確,當天餐會用到不少智利來的罕見食材,比如長得像荊棘般的 Chupones 是一種體型龐大的植物,嚐起來卻相當甜美。

▲左圖:百香果花。右圖:Chupones。

雖然 BORAGó 成績斐然,但開店之初其實嘗遍苦頭,原因之一就在於 Guzmán 只用在地食材,在那個松露和魚子醬盛行的年代,沒人能理解這件事。但 Guzmán 越挫越勇,經營至今,廚房已經是 40 個人的大團隊,「簡直美夢成真。」他說。一路走來,社群媒體其實幫了很大的忙,相比早期需要傳統媒體報導才能被看見,有了社群媒體,資訊流通加倍,加上在地飲食文化意識抬升,大家越來越懂得從不同角度欣賞,不一樣的料理更有機會受到注意。

像 BORAGó 和 RAW 這樣的案例不少,他們以料理演繹在地的食材、文化或記憶,試圖在國際餐飲舞台上為自己,甚至家鄉找到定位。「其實不只是台灣,可能沒什麼人知道荷蘭菜、祕魯菜或智利菜是什麼,但他們都在做同樣的事情。」江振誠說。要找到這個時代、這片土地的味道與認同,廚師扮演著關鍵性的角色。